欠けたり割ったりしてしまった陶器を

自分の手で、直してみませんか。

本うるしを使用した金継ぎワークショップです。

開催日時・費用

【日時】全7回 11/23(日)・12/14(日)・2026/1/18(日)・2/15(日)・3/15(日)・4/5(日)・5/17(日) 13-15時半

【費用】各回 6,600円(材料費込、当日現金にて)

【定員】6名様まで

【持ち物】エプロン・割れたり欠けたりした器を4個まで。

*難易度によっては実際に取り組める個数が減る場合がございます。

*あまり大きいものは作業がしづらいため、カレー皿くらいまでの大きさを推奨いたします。

内容

金継ぎとは、割れたり欠けたりした陶磁器を漆と金属粉で修復する技法です。

今回、使用するのは本うるしです。

月1回、1工程ずつ行い、全7回で完成させます。

(全員の進捗具合によっては、もう開催を1回増やし、全8回にする可能性がございます)

ご留意事項

*本漆はかぶれることがございます。継続することが困難なかぶれ方が出る場合もあり、本講座を続けられるかどうかは、ご参加のみなさまのご判断にお任せいたしますこと、ご了承くださいませ。

*ガラス、漆器はできません。

*割れた器はピースが2、3個で揃っているものに限ります。

→この割れや欠けは直せる・・・?と、心配になる方は、お申込みの際にその旨をメッセージ欄にご記載ください。追って、ご返信メールにて、その後の流れをご案内申し上げます。

講座の流れ

1回目 木地固め

漆についての座学も行います。

2回目 接着

接着する糊を作るところから始めます。

3回目・4回目 欠けを埋める

ここからは乾かして研ぐ、乾かして研ぐ、を繰り返します。

5回目・6回目 漆を塗る

7回目 金粉を蒔く

出来上がり。

ここまでの工程でお休みをされたり、研ぎを失敗してしまって時間がかかった方は、8回目を設けて完成できるようにしたいと考えております。

金継ぎを教える人

田中智子

「石と漆と」主宰。

WEB:https://kintugi-me.jimdosite.com/

Insta:田中智子

ご予約について

今期は募集を終了いたしました。次期をお待ちくださいませ。

この会に寄せて(印刷所より)

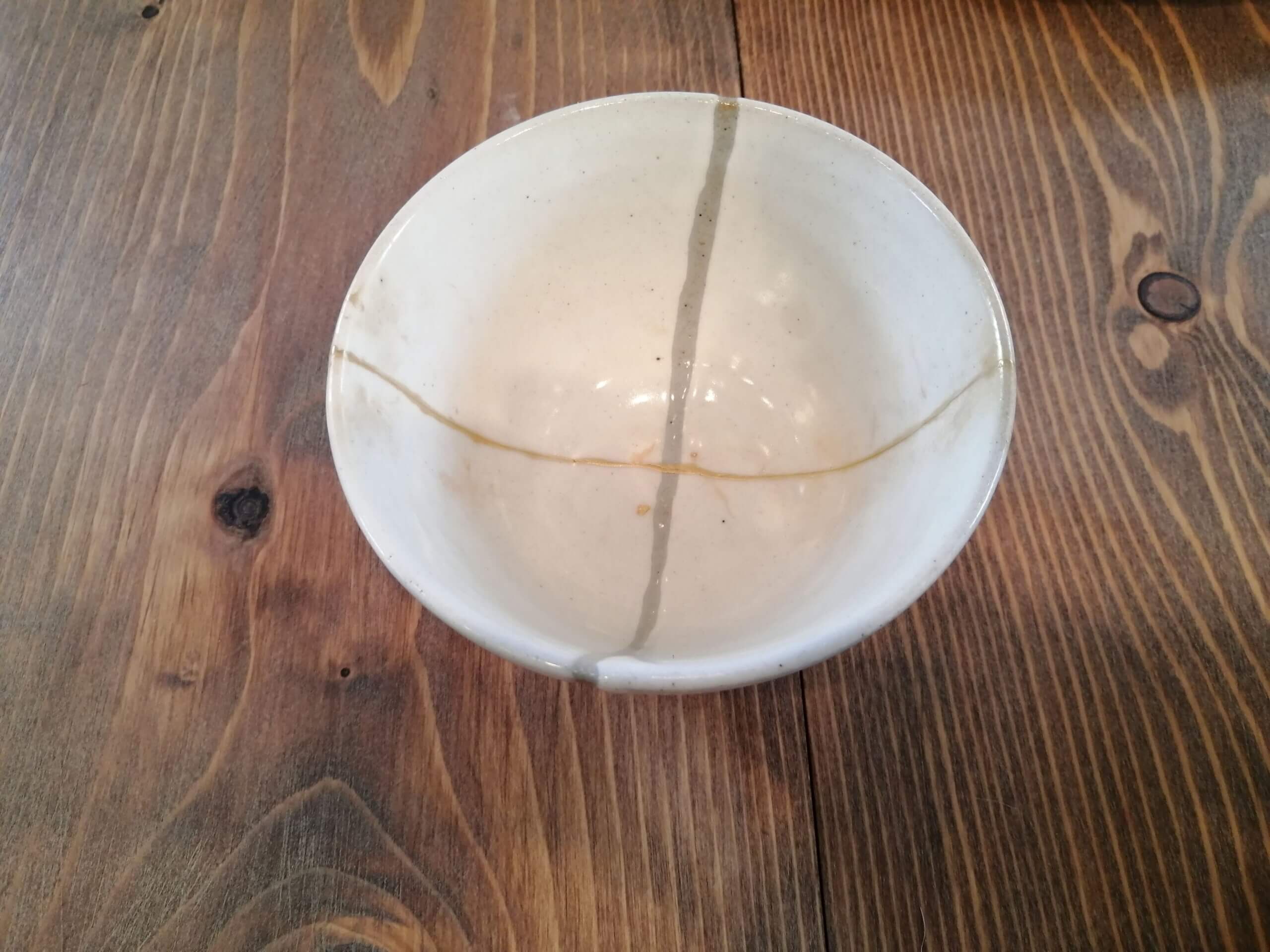

以下の写真とお話は、新うるしによる金継ぎを家主が体験したときのものです。

好きなお皿やお碗、コップが欠けたり割れたりすると悲しくなります。

欠けたり割れたりしないように使いたいものですが

そうもいかないときがあるのも事実です。

そんなときに役立つのが

漆と金属粉で修繕する技法=金継ぎです。

ちょっと敷居が高そうだったり、難しそうだったり

専門の方しかできないものだと思われるかもしれませんが

やってみると、手先が不器用な私でもできまして、

また、この食器たちが使えるという、明るい気持ちで修復作業をしました。

修復の最後、金属粉を修繕箇所に薄く塗布して、器にふわっと金色があらわれたときの

胸いっぱいの嬉しさ。何回やっても、喜びに感じる瞬間です。

—

そして、今回、伝統的な本漆による金継ぎを田中先生にお願いし、本会を行う運びとなりました。

1か月に進むのは、1工程だけ。

半年以上かけて修復する、この時間とともに、一緒に金継ぎをしてみませんか。

講師の田中先生は、乾漆像も作られています。

「漆とは」という豊富な知識とご経験に基づいた本漆の金継ぎワークショップですので

様々なアドバイスを的確にして下さいます。

皆様のご参加を心からお待ちしております。